第29回目の対策講座の今回は、

【危険物の性質】(分類:物理学・化学#9)

の説明をしていきますので、よろしくお願いします。

危険物取扱者試験 乙4種対策講座用INDEX

《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》

今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)

少しずつ問題に慣れていきましょう!

Q.許可の取り消し、使用停止命令に該当しないものはどれか。

1. 危険物の貯蔵や取り扱いが技術上の基準に違反していた。

2. 製造所を完成前に使用した。

3. 屋外タンク貯蔵所の保安検査を受けなかった。

4. 給油所の定期点検を実施しなかった。

5. 製造所を無断で変更した。

目次

燃焼範囲

可燃性蒸気(可燃性気体)と空気が一定割合で混合したものに点火すると、急激な燃焼が起こり、時には爆発することもある。

しかしこの混合気が燃焼するためには、蒸気と空気の混合割合がある一定範囲内にならなければならず、可燃性気体と空気の混合気体の濃度が薄すぎても濃すぎても燃焼は起こらない。

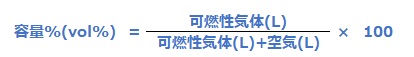

この混合割合のことを燃焼範囲、または爆発範囲という。可燃性蒸気が全体に対して占める容量(%)で表す。

可燃性気体の濃度が濃いほうを燃焼上限値、または爆発上限値

可燃性気体の濃度が薄いほうを燃焼下限値、または爆発下限値

この燃焼上限値と燃焼下限値の間が燃焼範囲(爆発範囲)になる。

⇨燃焼範囲(爆発範囲)とは、空気中で可燃性蒸気が燃焼するのに必要な蒸気の濃度範囲のことである。

燃焼範囲の広いものほど、また燃焼範囲の下限値の低いものほど危険性は高いといえる。

燃焼範囲は、可燃性気体と空気の混合気体全体にたいする可燃性気体の割合を容量%(vol%)で表す。

<<重要な燃焼範囲>>

☆ガソリンの燃焼範囲:1.4~7.6 vol %

引火点

液体から発生する可燃性蒸気が空気と混合し、点火源によって燃え出すのに十分な蒸気を発生するときの最低の液温のことをいう。

言い換えると、引火点は燃焼範囲(爆発範囲)の下限値の濃度の蒸気を発生する液温のことである。

引火性液体が燃焼しているとき、液温を引火点未満にすると燃焼はしなくなり、点火源の炎を取り除くと燃焼はすぐに止まる。

<<重要な引火点>>

☆ガソリンの燃焼範囲:-40℃以下

燃焼点

可燃性物質の燃焼が継続するのに必要な濃度の蒸気を発生する温度を燃焼点という。

同じ物質であれば、燃焼点は引火点より高いと言える。

発火点

空気中で可燃物を加熱した場合、点火源がなくても自ら発火して燃焼を開始する温度を発火点という。

引火点、燃焼点との温度の高低は下図の通りである。

<<重要な発火点>>

☆二硫化炭素の発火点:90℃

自然発火

自然発火の原因、発熱の仕組み、物質例を下表に示す。

| 原因 | 発熱の仕組み | 代表的な物質 |

| 分解熱 | 内部に酸素を含んでいる場合、分解により熱が発生する。 | ニトロセルロース |

| 酸化熱 | じょじょに酸素と反応し酸化され、蓄熱する。 | 乾性油,石炭 |

| 吸着熱 | 表面積の大きい可燃物は、物質の吸着が起こると蓄熱する。 | 活性炭 |

| 発酵熱 | 内部の微生物が発酵したり、腐敗したりするときに発熱する。 | 堆肥 |

| 重合熱 | 重合が開始されると、連鎖的に搬送が進み蓄熱する。 | スチレン |

自然発火の起こりやすい条件とは?

①熱伝導率が小さい ⇨ 熱の移動が起こりにくいので、熱が蓄積されやすい。

②堆積状態 ⇨ 粉末状態のものを積み重ねて堆積された状態では熱がこもり、自然発火しやすい。

③風通しの悪い場所 ⇨ 空気に流動性があれば冷却されるが、風通しが悪い冷却されないので熱がこもり、自然発火しやすい。

粉塵爆発(ふんじんばくはつ)

1. 有機化合物や可燃性物質が粉体となって空気中に浮遊しているとき、この状態で着火すれば粉塵爆発を起こす。

2. 有機化合物の粉塵爆発では、不完全燃焼を起こしやすく生成ガス中に一酸化炭素が多量に含まれることがあるので中毒を起こしやすい。

3. 粉塵爆発にも可燃性蒸気と同じく燃焼範囲がある。

4. 粉塵への最小着火エネルギーは、ガスに比べて大きい(=ガスよりも着火しにくい)。

下の講義内容も是非ご覧下さい!!

関連

危険物乙4 前回の講義内容(第28回)

【スキルアップ-危険物乙4】『屋内貯蔵所の基準』_第28回

関連

危険物乙4 次回の講義内容(第30回)