第6回目の対策講座(手法編#3)の今回は、

【工程能力指数】

の説明をしていきますので、よろしくお願いします。

QC=Quality Controlの略で品質管理の意味。また職場内で自発的に集まった少人数の集団が、製品・サービスの品質管理や改善、不具合品の低減、安全対策に取り組む(QC活動)ことをQC活動という。

↓QC(品質管理)検定の概要に関しては、下記リンクをご覧ください↓ 目次 サブローこんにちは。サブローです。 本日はQC検定(品質管理検定)について説明をしていきますので、よろしくお願いします。 目次 QC検定とは? QCとは【Quality Control】の略であり、本 ... 続きを見る

【QC検定対策】 QC(品質管理)検定とは?(2020年度版)

↓QC(品質管理)検定講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓ サブローQC(品質管理)検定に関する説明が増やして行く予定なのでリンクに飛ぶような目次(INDEX)を作りました。 随時更新していくので、よろしくお願いします。 モグゾー対象級を記載していますが、あく ... 続きを見る

【QC検定2級対策】講座-目次(INDEX)

工程能力指数

◎:内容を実務で運用できるレベル

○ :内容を知識として理解しているレベル

△:言葉を知っている程度のレベル

×:出題範囲ではない項目

品質管理の分野で使用される用語として「工程能力」と「工程能力指数」は非常に重要です。

「工程能力」とは、定められた規格の限度内で、製品を生産できる能力のことを言います。

また「工程能力指数」とは、その評価を行う指標のことを言います。

ちなみにCpは、Process Capabilityの頭文字の組み合わせになります。

※工程が管理された安定状態において意味を持つものになります。

2つの用語のJIS Z8102-2での規格上の定義では

<工程能力>

安定した工程の持つ特定の成果に対する合理的に到達可能な工程変動を表す統計的測度。通常は工程のアウトプットである品質特性を対象とし,品質特性の分布が正規分布であるとみなされるとき,平均値±3σで表すことが多いが,6σで表すこともある。また,ヒストグラム,グラフ,管理図などによって図示することもある。工程能力を表すために主として時間的順序で品質特性の観測値を打点した図を工程能力図 (process capability chart) という。

<工程能力指数>

特性の規定された公差を工程能力 (6σ)で除した値。

工程能力指数はQC検定では頻出問題のようですので、しっかり覚えましょう!

両側規格

<式>

片側規格

<式> 上限の規格の場合

<式> 下限の規格の場合

かたよりを考慮したCpk

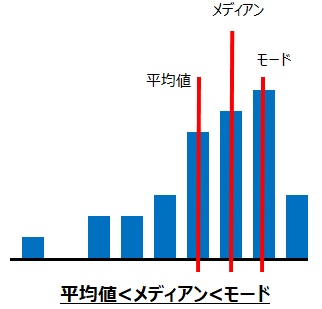

平均値を規格の中央にコントロールできない場合は、Cpだけではなく、かたよりを考慮したCpkを併用します。平均値に近い方の規格値を用いて片側規格のCpを用いても同じ値となります。

工程能力指数の判断基準

一般的に工程能力指数が1.33以上であれば「よい」と言われています。ただ高すぎでもいけません。2.5以上の値にあげていまうとそのまま生産コストに跳ね返るので過剰に精度を追求するようなことをしてはいけません。バランスが大事です。

一般的に正規分布 N(μ、σ^2)において、μ±aσの範囲に入る確率は下記の通りです。(正規分布は確率分布の講座の時に説明します)

a=1のときは、μ±σ≒68%

a=2のときは、μ±2σ≒95%

a=3のときは、μ±3σ≒99.7%

例題

上限規格値が1.394、下限規格値が1.314、平均値が1.335、標準偏差が0.0075の時、工程能力指数、およびかたよりを考慮した工程能力指数を求めなさい。

①工程能力指数(Cp)

Cp=(1.394-1.314)/6×0.0075=0.08/0.045=1.77777・・・・ ⇨ ≒1.78

②工程能力指数(Cpk)

平均値は下限の方が近いので

Cpk=(1.335-1.314)/3×0.0075=0.021/0.0225=0.933333・・・ ⇨ ≒0.93

※QC検定では答えに端数がでるときは、おおよその値(概数)で構いません。選択式なので、近い値を選択してください。

下の講義内容も是非ご覧下さい!!

関連

QC検定対策 前回の講義内容(第5回)

『基本統計量とグラフ』-【QC検定の対策講座】#5

関連

QC検定対策 次回の講義内容(第7回)